チームで活動する限り、誰もが「チームワーク」を発揮したいと思うはずです。この記事では、記憶に残る体験にもなるチームワークを高めるためのポイントについて解説をしていきます。

結論からいえば、「チームの成長がチームワークを高める」ということです。繰り返しますが、チームワークを高めるためにはチームの成長を目指していく必要があります。

チームの成長とは

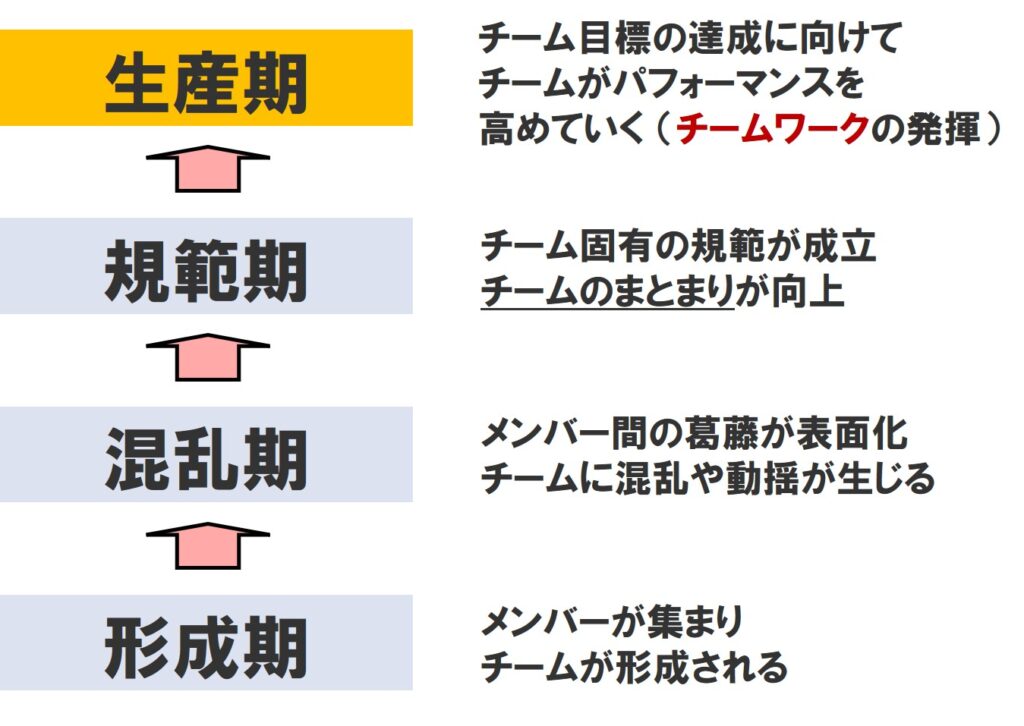

一人ひとりのメンバーに成長が見られるように、チーム自体も成長していきます。学術的には、チームの成長には以下の4つのプロセスがあるといわれます。

最終段階の「生産期」に至ることができれば、チームワークは必然的に高まります。つまり、チームワークを高めるとはチームを十分に成熟させるということです。

チームが生産期に至ることができたかは、ひとつにチームのまとまりの有無から確認することが可能です。

まとまりが見られるチームは物理的にも距離が近く、メンバーが一体となって活動することができていますね。

なお、上のプロセスで注目して欲しい点は、途中で「混乱期」というチームにとってマイナスの状態が見られることです。

この時期をいかにスムーズに乗り越えることができるかが、チームワークを高める鍵となります。別の見方をすれば、チームワークを高めるポイントがそこにあるということです。

チームワークを高める7つのポイント【重要度別解説】

では早速、チームワークを高めるポイントを7つ、重要度別(★★★/★★)に解説していきます。

重要度★★★のポイント

ポイント1 : 相互理解の促進

これは新チームが始動したばかりの『形成期』において特に重要なポイントです。ここでメンバー間の相互理解をどれだけ深めることができるかが、後の「混乱期」をスムーズに乗り越える鍵となります。

そのためにもアイスブレイクという形式にて、相互理解を深めることを第一の目的とした活動を積極的に実施していきましょう。

楽しみながら相互理解を深める上でおススメなのが、「他己紹介(たこしょうかい)」というものです。

これはペアでの活動がメインとなり、インタビューによってパートナーのさまざまな情報を収集し、それをわかりやすく要約してメンバー全員に紹介していくというものです。

第一印象からは掴みづらい、メンバー全員の意外な一面などを効率よく知ることができるので大変おススメです。

以下の「関連記事」では、他己紹介のやり方やコツ、インタビューで使える質問例が多数紹介されていますので、さらに詳しく知りたい方はぜひご覧になってみてください。

なお、このような相互理解のためのアイスブレイクは、節目のタイミングである「形成期」に実施するからこそ効果が期待されます。

それ以外の時期に行うとどこか不自然な印象を与えたり、『何か問題が発生したのかな?』といった変な憶測をメンバーに持たれてしまうので注意が必要です。

なお、このようなチームづくりのために行われる活動は「チームビルディング」と呼ばれ、外部の専門家が講師を担当することもあります。

ポイント2 : 自己開示を交えたコミュニケーション

自己開示とはその字のごとく自分のことを相手や周囲に開示するというものです。チームの成長に関していえば、チームへの想いや活動方針への考え・意見、不満、自身の状態等についての情報になります。

そして、これら自己開示を交えたコミュニケーションはチーム内の風通りを良くし、生産的な方向でチーム内の活動を促進していきます。

当然ですが、このような深いやりとりは表面的なコミュニケーションの中では見られず、相互理解が十分に深まった関係性の中でこそ表出してくるものです。

これは私が担当した体育の授業での経験ですが、あるチーム種目を行った時に、メンバー間で本音で意見交換ができていたチームは、見事にチームワークを発揮し、上位の競技成績を達成することができていました。

また、自己開示には親密な人間関係を促進する効果がありますので、このようなコミュニケーションを取れば取るだけ、チームのまとまりは高まっていくことが期待されます。

一方で、自分のことを話すことが苦手なメンバーもいる場合があります。その場合は、本人にばかり自己開示を求めるのではなく、話しかける側から率先して自己開示を行うようにしてください。

そうすると「自己開示の返報性の原理」が働き、スムーズに相手側から自己開示を引き出すことができるはずです。

◆―関連情報―◆ 返報性の原理――Wikipedia

自己開示がコミュニケーションに及ぼす影響については、以下の「関連記事」の中でじっくりと解説をしていますので、よかったら参考にしてもらえればと思います。

ポイント3 : 役割分担の徹底

よくいわれる役割分担ですが、これは一人ひとりにチーム内での存在意義を持たせるとともに、「目的意識」を持たせる上でとても大切です。

私たちは集団の中にいると「社会的手抜き」という現象が見られるようになります。「誰かがやってくれるから自分は手を抜いても大丈夫」といった心理ですね。これは当事者意識の低下が原因となっている可能性があります。

このような手抜きを防止するためには、例えば、『自分の役割はチームの雰囲気を良くするために積極的に声を出すことだ』といった、自身の役割からくる目的意識が有効です。

一人ひとりのメンバーが当事者意識を明確に持つためにも、リーダーは可能な限り個々のメンバーに何らかの役割を割り振っていきたいところです。

さらに欲をいえば、個々人の能力・特徴が最大限に活かされる役割りであるとなおいいですね。

重要度★★のポイント

ポイント4 : チーム目標の明確化

チームワークを高めるためには、大局的に見て、メンバー全員が同じ方向にエネルギーを発揮していく必要があります。そして、そのような方向を明示してくれるのがチーム目標(ビジョン)です。

さらに望ましいのは、チーム目標の内容にメンバー全員が納得し、同意が得られているということです。

そのようなコンセンサスを得るためには、やはりお互いの率直な気持ちや考えを隠さず共有しながら、根気よく意見集約を行っていく必要があるでしょう。

ポイント5 : 個人目標の明確化と共有

チームが成長していくためには、もちろん、各メンバーが能動的かつ主体的に活動していく必要があります。

そのような姿を強力に促してくれるのが「個人目標」です。当然ながら、一人ひとりの目標は全体のチーム目標の達成につながるものであることが求められます。

また、チームワークを確実に高めていくためには、各メンバーの個人目標はチーム内で共有されることが肝要です。

なぜなら、共有されることでチーム内に互いに切磋琢磨する姿勢が見られたり、適度なプレッシャーが動機づけを喚起し、チーム全体の生産性が向上することが期待されるからです。

さらに、メンバー間での相互補完的な姿も見られるようになるでしょう。そもそもチームワークが発揮されるとは、一つの見方として、メンバーがパフォーマンスを高めるためのアシストがチーム内で活発に見られるということです。

それらを可能とするのは、チーム目標の達成につながる個人目標の明確化とそれをチーム内で共有することです。

ポイント6 : ミーティングの開催

チームの状態は刻一刻と変化します。目標達成に向けた進捗状況やメンバーのコンディションなど、それらの情報の中にはチーム内で共有すべきもの、早急に対策を要するものもあるでしょう。

そのような状況把握と対策を実施する場がミーティングです。形式としては定期開催のものと臨時のものがあります。

また、リーダーはミーティングの開催に合わせ、それまでの活動状況を客観的視点から全体または個人へフィードバックすることが求められます。

もちろん、話し合いの中では自己開示を交えたコミュニケーションが求められることは言うまでもありませんね。

ポイント7 : チームのためのボランティア行動

チームワークを高めるためにチームがまとまっていくためには、個々のメンバーがチームのことを好きであったり、愛着を持っていることが理想です。

そんなチームへの想いが形となって表れるのが、自らの役割りにはないボランティア行動です。例えば、スポーツのチームであれば以下のような行動がそれにあたります。

- ゴミ拾いなどの清掃活動

- 用具や練習環境の整理整頓

- 他のメンバーへのサポート

- 監督やコーチ、メンバーへの不満や文句をいわない(雰囲気を悪くしない) など

さらに、オフィスであれば以下のような行動がそれにあたるでしょう。

- 室内やデスク周りの簡単な清掃

- 室内に花を飾る

- コピー機への用紙の補充

- シュレッダー機のごみ処理

- ブレイク時のコーヒーの提供 など

これら各自の役割にはないボランティア行動は別名「組織市民行動」と呼ばれ、チームのまとまりに寄与したり、チーム内での活動を一層円滑にしていく役割を果たしています。

このような行動が発現する背景にはチームへの想いや愛着があるはずです。そのような気持ちを一層高めていくためにも、メンバー全員でチームの愛称を決めていくのもいいですね。

まとめ

この記事で紹介したチームワークを高める7つのポイントを改めて一覧にします。

- 相互理解の促進

- 自己開示を交えたコミュニケーション

- 役割分担の徹底

- チーム目標の明確化

- 個人目標の明確化と共有

- ミーティングの開催

- チームのためのボランティア行動

前半の3つは特に重要度が高いもので、最初の「相互理解の促進」は実施するタイミングが極めて大切になります。

また、繰り返しますが個人と同じようにチームそのものも成長していきます。そして、チームが成熟し生産期に至ることができれば、チームワークは自然と高まっていくはずです。

コメント